日本三大夜景は誰が決めたのですか?

新日本三大夜景・夜景100選事務局の代表を務めている立場もあり、日本三大夜景の起源についてメディアからよく質問を受けます。

日本三大夜景とは、函館山(334m)、摩耶山(神戸市六甲山、699m)、稲佐山(長崎市、333m)であることは広く知られていますが、その由来については明らかになっていません。

そこで、日本三大夜景の由来について、仮説を立て、その妥当性を検証していきたいと思います。

仮説

調査したうえでの仮説は、以下の通りです。

「日本三大夜景という言葉が使われ始めたのは1960年代。当時はマイカーが一般的ではなく、夜景を眺めるためには、ロープウエイなどで山にアクセスできる手段が必要。

函館山、摩耶山、稲佐山は当時からロープウエイが運行されていた。かつ函館山、摩耶山(神戸)、稲佐山(長崎)はいずれも深夜まで灯りがともる「港町」であった。この「美しい夜景」と「気軽なアクセス」を両立できたのが、実質的にこの3ヶ所のみだった。

そして、その価値に目を付けた旅行会社が、販売戦略の一環として「日本三大夜景」というブランドを創出したのではないか。」

ロープウェイ開業が夜景観賞を身近に

まず、「1960年代」という時期の妥当性を、各ロープウェイの開業年から検証します。公式な記録こそありませんが、そのように考えるのはロープウエイの開業年からです。

| 摩耶ロープウェー | 1955年7月(昭和30年) |

| 函館山ロープウエイ | 1958年11月(昭和33年) |

| 長崎ロープウェイ | 1959年10月(昭和34年) |

偶然でしょうか、わずか4年余りの短期間に、これら三つの夜景スポットへのロープウェイが相次いで開業しています。この事実は、長崎ロープウェイが開業した1959年10月をもって、初めて「日本三大夜景」の舞台がすべて整ったことを示唆します。

夜景トリビア

本記事作成時に気づいたのですが、かつて「函館、関門、長崎」が日本三大夜景として紹介されていました。函館山ロープウエイが完成した同年1958年4月に、山口県下関市に火の山ロープウエイが完成していました。

そこで国立国会図書館デジタルコレクションで書籍を調査すると、1967年発行の「読解・作文指導の構造化 著:有定稔雄」であり、「長崎が函館、関門ととともに日本三大夜景のひとつに数えられる」といったものである。関門海峡からの夜景が日本三大夜景として紹介されている例としては、1970年「ねんきん 全国社会保険協会連合会」や1974年「防長年鑑」などが見つかりました。つまり「函館、関門、長崎」が日本三大夜景として紹介されていた時期があったようです。

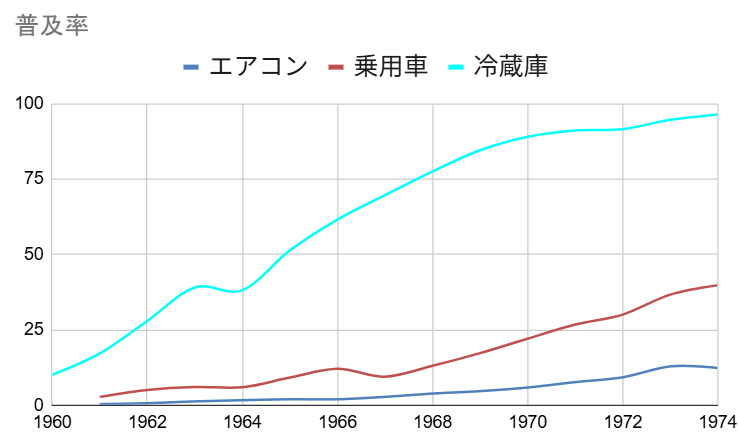

さて、話は戻し仮説を補強するのが、当時のマイカー普及率です。

内閣府の「消費動向調査」によれば、1961年(昭和36年)時点での自家用車普及率はわずか2.8%でした。

このことから、ロープウェイが登場するまで、多くの人々が気軽に山頂から夜景を眺めることは困難だったと考えられます。したがって、「日本三大夜景」という言葉が生まれたのは、3つ目のロープウェイが開業した1959年10月以降であり、さすがに数ヶ月で「日本三大夜景」という言葉が生まれるのは無理があるため、1960年代としています。

港町の輝きが夜景の魅力を高めた

また函館山・摩耶山・稲佐山からの夜景が評価されるには、三都市に共通する要素があります。それは歴史ある港町であることです。

函館山は江戸時代からの国際貿易港、神戸は平安時代から中国(宋)との日宋貿易の拠点、長崎は室町時代末期からポルトガルとの貿易が始まるなど、いずれも日本有数の国際貿易港です。ロープウェイが開業した高度経済成長期、これらの港は日本の経済復興を支える拠点として、昼夜を問わず活発に稼働していました。

当時の港湾荷役はシフト制が組まれ、深夜から未明にかけても作業が行われていた記録が残っています 。つまり、港湾施設や造船所、そしてそれによって栄える市街地の灯りが、夜間も煌々と輝いていたのです。

さらにロープウエイの山頂駅は、これらの港を眼下に望む絶好のロケーションにあり、標高も300~600mと壮大なパノラマを楽しむのに十分な高さです。

以上のことから、深夜まで輝く港町の夜景を、誰もが気軽に楽しめるようになったきっかけが、これら三つのロープウェイの開業であったことは、ほぼ間違いないでしょう。

旅行会社が観光商品としてブランド化

最後に、なぜ「日本三大夜景」と呼ばれるようになったのかを考察します。

3つのロープウエイが完成した時代はマイカーが一般的ではない、モータリゼーションの到来以前だったという点に注目したいと思います。この時代のマイカーは富裕層に限られており、当時の人々は公共交通機関である鉄道やバスが中心でした。

特に観光はパックツアー、修学旅行、職場の慰安旅行といった団体旅行が主流でした。このような時代で山頂へ簡単にアクセスできるロープウエイは革命的な交通手段です。当時、山頂へは未舗装の曲がりくねった道をバスなどで上るしかありませんでしたが、ロープウエイによって大量の観光客をわずか数分で輸送できるようになりました。

つまりロープウエイは単なる移動手段ではなく、それ自体がアトラクションであり、山頂での夜景観賞体験と一体化したパッケージ商品になるのです。

ここからは推測のままになりますが、この絶好の観光資源に目を付けたのが旅行会社だったのではないでしょうか。ロープウェイ会社がレストランなどを整備し、その魅力をアピールする。そして旅行会社が、販売戦略として「日本三景」などに倣い、「日本三大夜景」というキャッチーな名前を付けて売り出したのではないでしょうか。

ちなみに大正時代に実業之日本社が読者投票で「新日本三景」を選定したように、民間主導で「三大〇〇」が生まれる素地はすでにありました 。(新日本三景:北海道の大沼、静岡の三保の松原、大分の耶馬溪)

「日本三大夜景」という言葉が生まれれば、観光ガイドブックやテレビなどのマスメディアも追随し、その名は広く社会に定着していった、と考えるのが自然な流れです。

まとめ

以上の検証と考察により、私の仮説

「日本三大夜景という言葉が使われ始めたのは1960年代。当時はマイカーが一般的ではなく、夜景を眺めるためには、ロープウエイなどで山にアクセスできる手段が必要。

函館山、摩耶山、稲佐山は当時からロープウエイが運行されていた。かつ函館山、摩耶山(神戸)、稲佐山(長崎)はいずれも深夜まで灯りがともる「港町」であった。この「美しい夜景」と「気軽なアクセス」を両立できたのが、実質的にこの3ヶ所のみだった。

そして、その価値に目を付けた旅行会社が、販売戦略の一環として「日本三大夜景」というブランドを創出したのではないか。」

は、およそ合っているのはないかと考えます。

「日本三景」が江戸時代の儒学者・林春斎、「日本三名泉」が同じく江戸時代の学者・林羅山によってその名が広まったのと比べると、「日本三大夜景」は商業的な目的をもって創出されたブランドであることが分かります 。

しかし、選者が学者であるか民間であるかは本質的な問題ではないでしょう。ブランドによって地域が活性化することこそが重要であり、函館・神戸・長崎が今なお多くの観光客で賑わっている事実に、このブランドが持つ本質的な魅力と、時代を超えて人々の心を捉える普遍的な力があることの証明と言えるでしょう。

なお、「新日本三大夜景・夜景100選」は、こうした初代・日本三大夜景の精神を受け継ぎつつ、夜景によるさらなる地域活性化を目指し、2003年4月に私たちが創設した日本初の夜景認定ブランドになります 。

最後まで読んで下さり有り難うございました。